정선 아리랑의 유래

※ 아래 언급된 정선7현중 한분이 우리의 선조 龜(귀)자壽(수)자 이시다.

우리나라 영서·영동지방에 분포(分布)되어 옛부터 전해져 내려오고 있는 이 고장 민요 정선아리랑은 일명 아라리라 부르고 있다. 정선아리랑이 이 고장에 널리 불리어지기 시작한 것은 지금으로부터 약 600여년 전인 조선 초기라 전한다.

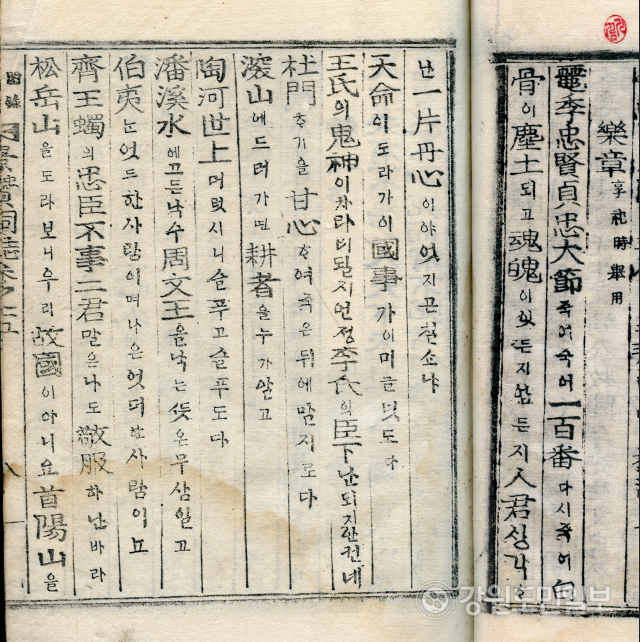

당시 고려 왕조를 섬기던 선비들 가운데 불사이군 (不事二君)으로 충성을 다짐하며 송도(松都)에서 은신 하던 72현 가운데 정선 7현은 정선 (지금의 남면 거칠현동 居七賢洞)으로 은거지를 옮기어 일생 동안 산 나물을 뜯어 먹고 생활하면서 지난날에 모시던 임금을 사모하고 충절(忠節)을 맹세하였다.

그들이 입지 시절의 회상과 가족, 고향에 대한 그리움을 곁들여 고난을 겪어야 하는 심정(心 情)을 한시로 읊은 것 중 정선 아리랑 가사로 인용된 것이 많다.

정선 7현들이 이러한 비통(悲痛)한 심정을 한시(漢詩)로 지어 율창(律唱)으로 부르던 것을 지방의 선비들이 듣고 한시를 이해 못하는 사람들에게 풀이하여 알려 주면서 지방에 구전되던 토착요에 감정을 살려 부른 것이 오늘에 전하여지고 있는 아리랑 가락이며. 그 후 사화(士禍)로 낙향한 선비들과 불우한 처지에 있는 사람들이 애창하였고 전란과 폭정시(暴政時)에 고달픈 민성(民聲)을 푸념하며 내려오다가 『아리랑. 아리랑』하는 음율(후렴구)을 붙여 부르 게 된 것은 조선조 후기 (또는 경복궁 중수시)라고 한다.

일제강점기에는 나라없는 민족(民族)의 서러움과 울분을 애절한 가락에 실어 스스로를 달래 왔었다. 일제를 거치는 동안 사상(思想)이 담긴 노래는 탄압(彈壓)됨에 따라 애정과 남·여 관계의 정한(情恨)을 소재로 한 새로운 노래가 많이 불리어 졌으며. 예로부터 전하여 지는 노래와 함께 오늘날 우리 나라의 독특한 가락을 지닌 민요(民謠)의 자리를 차지하게 되었다.

- 출처 : 국민고향정선 사이트

|

장연변씨 대종회

경기도 파주시 | TEL 010-5289-4296 COPYRIGHT ⓒ jangyeon-byun All rights reserved. |